この記事の目次

進撃の巨人69話『友人』のあらすじ

ケニーの回想

切り裂きケニーが中央第一憲兵になった理由がわかるケニーの回想回。

祖父から聞いた情報を頼りに、ケニーは真の王であるウーリ・レイスを狙う。

しかし、初めて見たウーリ巨人の力に敗れてしまう。

ケニーは、王が謝罪する姿に心打たれ、ウーリの侍衛となることを申し出る。

ウーリ亡き後、ケニーは中央第一憲兵を組織する。

レイス家が持つ「「神にも等しい力」を得るという夢のために、動き始める。

ケニーがウーリと接触を果たしたことで、アッカーマン家への迫害は止まった。

ケニーは残された家族に会いに行くが、妹クシェルは死亡していた。

クシェルの息子であるリヴァイを引き取り、地下街で生き抜く術を教え、リヴァイのもとを去っていく。

現在(ロッド巨人撃退後)

礼拝堂崩壊で中央第一憲兵の大半は死亡。リヴァイは、唯一生き残ったケニーを発見する。

ケニーはリヴァイに「巨人化できる注射」を託し、死亡する。

その後、ヒストリア・レイスは壁の中の真の王として即位。

調査兵団の王政転覆は成功し、物語は一段落。

進撃の巨人69話『友人』で発生した伏線・謎

残された謎

進撃の巨人69話『友人』で解決した伏線・謎

進撃の巨人69話『友人』の表現・対比

進撃の巨人69話『友人』の考察・解説

進撃の巨人69話『友人』の考察・解説動画

サブタイトル『友人』の意味

ケニーとウーリの「友人」関係

関連進撃全話のサブタイトルの意味を考察

ケニーとウーリの出会いと友情

ケニーがウーリを襲撃

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

アッカーマン家は王政府から迫害を受けており、ケニーは一族の恨みとして王を襲う計画を立てていました。アッカーマン家の迫害の歴史については第65話「夢と呪い」で説明がされています。

今回はケニーがウーリを襲撃して返り討ちにあっている場面から描かれます。

ウーリがケニーを巨人の手で捕らえて語ります。

「察するに彼は…アッカーマン家の末裔ではなかろうか。であれば…私に刃を向ける理由は彼自身にある」

ウーリは意外な行動を取ります。彼を罰することなく赦し、こうべを垂れて謝罪します。

「どうか許してくれ。こんな小さな壁の中にさえ楽園を築けなかった愚かな私を」と謝ったのです。

ウーリの謝罪に衝撃を受ける

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

ケニー・アッカーマンは、「この世界は暴力によって支配できる」と本気で信じて生きてきた人物です。

自らの不遇な人生をもたらした原因を、壁内の支配者である「本当の王」――ウーリ・レイスに見出しており、彼を打倒しようと考えていました。

変化するケニー

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

ケニーが始祖の巨人の力を求めたのは、単なる権力欲ではありません。

力を得れば、自分のような存在でも誰かを救い、理解し、慈しむことができるかもしれない――そう信じていたのです。

ケニーは繰り返し問いかけます。

「その力を手にしさえすれば誰でも同じなのか?…例えば 俺でもーー」

巨人の力を得たいという感情は単なる支配欲ではなく、自らの心が救われることへの渇望であり、ウーリのような慈悲深い存在になれるかどうかという探求でもありました。

彼の行動の根底には、「救いはあるのか?」という深い問いがありました。

暴力に生き、暴力に裏切られた彼が、最後に見つめたのは、人としての救済と赦しだったのかもしれません。

ウーリが信じる奇跡と友情

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

この回は神回とも言えるほど多彩な表現が詰まっています。その中で特に印象的なのが、ウーリがケニーに語った言葉です。

「お前は暴力を信じているな?それは避けがたいこの世の真実だろう。だが…滅ぼしあう他なかった我々を友人にしたものは一体何だ?暴力か?」

ケニーは巨人の力に圧倒されなければウーリを殺していたと冗談めいた口調で語ります。

「避けがたい真実だ…それでも私はあの時の奇跡を…信じている」

ここでは、「暴力ではない」ものが奇跡を生み、友情が生まれたことが示されています。

「進撃の巨人」の世界は基本的に残酷な世界です。自分の利益が誰かの損であり、生きるためには誰かを殺さなければならない。弱肉強食の生存競争が繰り返される世界です。そんな中で、この一瞬のミクロな世界において、暴力以外の方法で和解が成立したという事実が描かれているのです。

今後の物語展開として、このような小さな平和が起こり得るのか、あるいは物語がより残酷な方向へ進むのか…ということを示唆しています。この場面は、暴力以外の希望や奇跡を感じさせる重要なシーンだと言えます。

リヴァイとの出会い

「ただのリヴァイ」と名乗った少年時代

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

リヴァイは母のクシェルに育てられていましたが、彼女は病で亡くなってしまいます。そこへケニーが現れました。

初めてケニーと対面した際、リヴァイは自らを「ただのリヴァイ」と名乗ります。

この「ただの」という言葉には、深い意味が込められています。アッカーマン一族は王政から迫害を受ける存在であり、母のクシェルはその姓を息子に伝えませんでした。

リヴァイ自身も、自分がアッカーマン一族の血を引くことを長いあいだ知らずに生きてきたのです。

ケニーはそのことをすべて察したうえで、自らも「ただのケニーだ」と名乗ります。彼はリヴァイの母クシェルの兄でありながら、それを明かさず、「知り合いだった」とだけ語りました。

この呼応するような自己紹介は、ふたりの生い立ちと複雑な関係を象徴しています。

ケニーが教えた「力」と、リヴァイが選んだ道

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

ケニーは、リヴァイにさまざまな生きる術を教えました。ナイフの握り方、礼儀作法、そして暴力の使い方——。

彼の価値観の根底には「力こそがすべてである」という信念がありました。

しかし、リヴァイはその教えをそのまま受け継いだわけではありません。

ケニーに教えられたナイフの持ち方とは異なる、独自のスタイルを選び取ります。これは、「自分自身の力で生きていく」という決意の表れでもあります。

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

ケニーの回想の中にも「お前自身の力で生きろよ」という言葉が登場し、リヴァイの成長を象徴する場面となっています。

一方ケニーもまた、ウーリとの関係を通じて、暴力以外の価値観を模索するようになります。

しかし、完全には変わりきれません。

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

彼は力にとらわれ続け、「力さえありゃいいんだよ。少なくとも妹みてぇな最期は迎えなねぇだろうからな」と語るなど、最後まで“力の奴隷”であり続けたことが描かれています。

リヴァイが自らの「アッカーマン姓」に気づく瞬間

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

物語が進む「王政編」の中で、リヴァイは中央第一憲兵の兵士から思わぬ情報を耳にします。

その兵士は「ケニー・アッカーマンは用心深い人物だ」と語るのです。

このとき、リヴァイは初めてケニーの姓が「アッカーマン」であることを知ります。

その直後、彼はミカサの方を見つめる描写があり、そこに何かを悟ったような表情が描かれます。

ミカサ自身も、戦いの中で突然自分の中から力が湧き上がってくる感覚を経験していました。

そして、ケニーにも同じような力の目覚めがあったことを、リヴァイは聞いていたのです。

ここでリヴァイは、自分にもかつて力が「突然湧いた瞬間」があったことを思い出し、

「自分もアッカーマン一族の一人なのではないか」と気づくに至るのです。

「アッカーマン」と気づくことは通過儀礼

リヴァイが自らの姓に気づき、それを受け入れたことは、彼にとってひとつの通過儀礼であったとも言えるでしょう。

ただの「リヴァイ」だった少年が、「アッカーマン」という名を背負い、

その力と責任、そして自らの感情と向き合っていく——。

その変化こそが、リヴァイというキャラクターの深みを生んでいるのです。

最期にケニーに問う

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

リヴァイにとってケニーは、自分を育ててくれた「親代わり」の存在でした。

リヴァイは、力を認められたい、褒めてもらいたいという、子どもとしての感情を抱えて育っていったのです。

ケニーの最期、リヴァイは問いかけます。

「お前は俺のなんだ?」

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

それに対し、ケニーは静かにこう答えます。

「バカが…ただの…兄貴だ…」

この一言は、リヴァイにとって衝撃だったに違いありません。

もしかすると彼の中には、ケニーが実の父親かもしれないという感情もあったのかもしれません。

その返答に対し、リヴァイはまるで少年のような表情に戻り、「あの時、なんで俺から去っていった」と問いかけます。

これは、幼少期から抱えていた問いを、ようやく口にできた瞬間でもありました。この姿は、まさに心の奥底にあった問いを初めて言葉にした瞬間でした。

それは、「自分が期待に応えられなかったから、ケニーは去ったのではないか」という長年の葛藤から生まれた言葉でもありました。

ケニーの選択と、残された思い

諫山先生のインタビューによれば、リヴァイがその問いを投げかけた背景には、「自分がケニーの期待に応えられなかったから、捨てられたのではないか」という思いがあったとされています。

ケニーは、これまで自分のためだけに生きてきた人物です。しかし、最期の瞬間にその生き方を変えます。

巨人化の薬を自分で使わず、リヴァイに託して逝ったのです。

この行動に、リヴァイは驚きとともに、ケニーへのわだかまりが解けていくのを感じます。

「(母の)兄貴だ」と語られたこともまた、彼の心を少しずつ溶かしていったのでしょう。

諫山先生も、こう語っています。

「リヴァイにとってケニーとの一連のやりとりは、わだかまりが溶けていく時間だった」

ケニーとの別れはリヴァイにとっての通過儀礼だった

ケニー・アッカーマンの死は、リヴァイにとって大きな転機となりました。

それまで抱えていたわだかまり、そして自分の出生や力の意味についての疑問——。

ケニーとの別れを通して、それらをようやく「消化」することができたのです。

この出来事は、リヴァイにとってひとつの通過儀礼のようなものでした。

ケニーの存在を心の中で整理できたことで、リヴァイは自分自身の変化を実感していきます。

それでも残った「自分の力は、何のためにあるのか」という問い

ケニーの死によって自らの過去と向き合ったリヴァイですが、それと同時に、新たな問いが心に芽生えます。

「自分の力は、いったい何のためにあるのか」

その答えはすぐには見つかりませんでした。

さらに追い討ちをかけるように、エルヴィン団長のある告白がリヴァイを揺さぶります。

エルヴィンが調査兵団の行動の裏に、私的な目的を抱えていたことを知り、リヴァイの心には大きな喪失感が生まれます。

ケニーの名言に込められた「奴隷」という思想

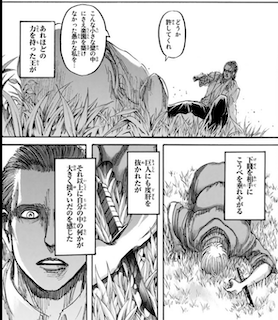

今回の第69話において、ケニー・アッカーマンの発した印象的な名言があります。それは彼自身の人生観、そして本作の根底にある哲学を象徴する一言でした。

「酒だったり女だったり神様だったりもする。一族、王様、夢、子供、力。みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだ。みんな何かの奴隷だった。あいつでさえも」

この言葉からは、人は誰しも何かに縋りながら生きているという人間存在の弱さと真理がにじみ出ています。

人はみな、何かの奴隷である

ケニーの名言は、ただの過去の回想にとどまるものではなく、作品全体を貫くテーマでもあります。

それは「人間とは、何かに囚われていなければ生きられない存在である」という厳しい真実です。

この観点から、キャラクターたちの心理や行動を再考してみると、『進撃の巨人』という作品の奥深さがさらに浮かび上がってきます。

キャラクターそれぞれが「何に囚われていたのか」を考えることは、作品をより深く味わうための手がかりになるはずです。

登場人物たちが囚われていたもの

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

ケニーの言葉を手がかりに、登場人物たちがそれぞれ何の「奴隷」であったかを見ていきましょう。

酒の奴隷

酒を手放せなかったゲルガーやハンネスの姿に、その傾向が見て取れます。

女の奴隷

ロッド・レイスは、ヒストリアの母アルマに感情的に依存していました。神や女性に縋るその姿は、彼の弱さを象徴しています。

神の奴隷

ウォール教の信者たち、そしてロッド・レイスもまた「神」に依存していました。信仰にすがらなければ生きられなかったのです。

一族の奴隷

ケニーの祖父は、アッカーマン一族の宿命と誇りに縛られていました。その呪縛はケニーにも影響を与えています。

王様の奴隷

サネスは王政に絶対の忠誠を誓い、ニック司祭を殺すほどに体制の奴隷となっていました。

夢の奴隷

中央第一憲兵の部下たちは、ケニーという「強者」への夢や信仰を支えに生きていました。

子供の奴隷

クシェル(リヴァイの母)は、子を産むことへの強い執着を抱いていたように見えます。貧しく過酷な環境の中でもリヴァイを育てようとした姿に、それが表れています。

力の奴隷

ケニー自身は「力こそ全て」と信じ、それを渇望してきた人物でした。彼にとって暴力は唯一の支えであり、信仰に近い存在でした。

ウーリは何の奴隷だったのか

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

ウーリ・レイスは一見、全てを超越したような賢人に見えますが、彼もまた何かに縛られていた存在です。

ウーリは初代王の思想を継承し、その影響に従って生きていました。彼が「壁の中にさえ楽園を築けなかった愚かな私を」と語ったように、平和という理想に囚われた「平和の奴隷」であったのかもしれません。

リヴァイは「英雄の奴隷」

ケニーはリヴァイにこう問いかけます。

「お前は何だ? 奴隷か、英雄か」

この問いは、リヴァイの本質に触れるものです。諫山先生のインタビューによれば、リヴァイは「強すぎるがゆえに人類の責任を背負ってしまったキャラクター」とされています。

つまりリヴァイは、自身の強さに縛られ、「英雄であらねばならない」という義務感の奴隷だったのです。責任感と力の象徴として、彼の生き様は常に重荷を伴っていたと言えるでしょう。

他のキャラクターたちの「奴隷性」

この「奴隷」の視点から見てみると、他のキャラクターたちの姿にも共通点が見えてきます。

ミカサは、エレンへの想いに強く縛られていました。

エレンは、「自由」という抽象的な理想に突き動かされて生きていました。

それぞれが自分なりの「支え」に縋り、それに執着していたことが分かります。

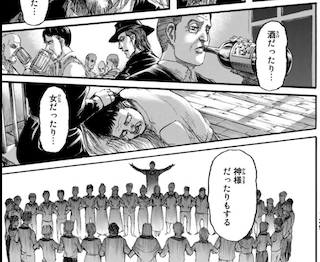

中央第一憲兵とケニーの関係

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

中央第一憲兵は、憲兵団の中でもエリート中のエリートであり、まさに組織のトップ官僚のような存在です。彼らは自分たちの夢や存在意義についてこう語っています。

「我々の存在意義は、この壁のルールに従い、兵団組織を上り詰めた結果がこれだ。構わない、すべては無意味だ」

このように中央第一憲兵は、自分たちの夢や人生を無意味と感じているのです。

しかし、ケニーは彼らに対しこう返します。

「俺たちのやっていることは大いなる夢だ。神にも等しい力を手にした者は皆、慈悲深くなる。俺たちのような者にも、本当にお前と対等な景色が見えるのか」

この言葉は、無意味と思い込んでいた中央第一憲兵にとって、一筋の希望となりました。ケニーに捕らえられた彼らは、ある意味で「奴隷」とも言えますが、それでも夢を見ていたのです。

リヴァイはケニーから巨人化薬を託される

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

この薬はケニーがリヴァイに渡したもので、ロッド・レイスのお鞄からくすねたものだとケニー自身が語っています。後にリヴァイがアルミンとエルヴィンのどちらに使うかという究極の選択を迫られる中で登場します(第84話「白夜」)。

薬に書かれた「普通の巨人」の意味

薬には「普通の巨人」と記されており、ロッド・レイスが継承者になった時に飲んだ薬の名前は「サイキョウノキョジン」と書かれていました。一方、ケニーが飲んだ薬は「普通の巨人」と記されていることに深い意味はないように思われます。

「お前らありがとうな」の場面

引用:『進撃の巨人』(諫山創、講談社

殴りに行った理由

ヒストリアがリヴァイを殴ったのは、リヴァイに王女になるかと聞かれ、首を絞められて選択を迫られたことが発端です。第56話「役者」での場面でリーヴス会長が「王女になったら一発殴り返せ」と冗談を言ったこともあり、ヒストリアは恨みはないとしつつも示しをつける意味で殴りに行きました。

周囲の衝撃とミカサの反応

ヒストリアがリヴァイを殴る場面で、周囲のキャラクターは大きな衝撃を受けていますが、ミカサだけは笑っています。この細かな表情の違いにも注目すると面白いでしょう。

心の空白を埋めた新生リヴァイ班

リヴァイの心を救ったのが、「新生リヴァイ班」の仲間たちでした。

彼らはリヴァイのことを「化け物」として恐れることもなく、戦いの中でもしっかりと生き残り、支え合ってくれる存在となっていきます。

そんな中でヒストリアがリヴァイを殴りに来ます。「どうだー私は女王だぞー!!文句があれば…」と言ったところでリヴァイが「ふふ…」と笑い104期たちは衝撃を受けます。ヒストリアは「殴り返してみろ」の言葉までは言えませんでした。リヴァイは微笑みながら語ります。

「お前ら、ありがとうな」

この一言には、リヴァイのそれまでの葛藤、心の隙間を埋めてくれた仲間たちへの素直な感謝の気持ちが込められています。

力や責任、喪失感に押しつぶされそうだった彼が“心を許せる仲間”を取り戻した証でもありました。

この「ありがとう」は、リヴァイにとって単なる礼の言葉ではありません。

彼の内面の変化を象徴する場面です。

進撃の巨人69話『友人』の感想・ネタバレ

進撃の巨人69話『友人』の感想動画

関連記事

| 67話『オルブド区外壁』 | |

| 68話『壁の王』 | |

| 69話『友人』 | |

| 70話『いつか見た夢』 |